• Daten und Erkenntnisse

Entdecken Sie wichtige Einblicke und Ergebnisse aus unserer Forschung. Die Visualisierungen und Daten sind vollständig barrierefrei.

Umfrage unter Studierenden in Deutschland: Studierende mit und ohne Behinderungen in Deutschland.

Source: Die Studierendenbefragung in Deutschland: best 3, Studieren mit einer gesundheitlichen Beeintrchtigung (2021), S. 5.

♦ Dieses Diagramm veranschaulicht den Anteil der

Studierenden mit und ohne Behinderungen in Deutschland: 15,9%

mit Behinderungen und 84,1% ohne Behinderungen.

♦ Nach der Studie von 2021 gaben 15,9% der Studierenden in

ganz Deutschland an, eine studienbedingte Behinderung zu haben.

Diese Zahl ist seit 2016 gestiegen, als der Anteil bei etwa 11%

lag.

♦ Studie: DZHW (2021). Die

Stuiderendenbefragung in Deutschland: best3, Studieren mit einer

gesundheitlichen Beeinträchtigung. Link:

Arten von Behinderungen

Quelle: Die Studierendenbefragung in Deutschland: best 3, Studieren mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung (2021), S. 5.

♦ Dieses Diagramm veranschaulicht die verschiedenen Arten

von Behinderungen unter Studierenden in Deutschland.

♦ 69% der Betroffenen gaben an, eine einzelne

studienbedingte Behinderung zu haben, während etwa 31% von

mehreren Behinderungen betroffen sind.

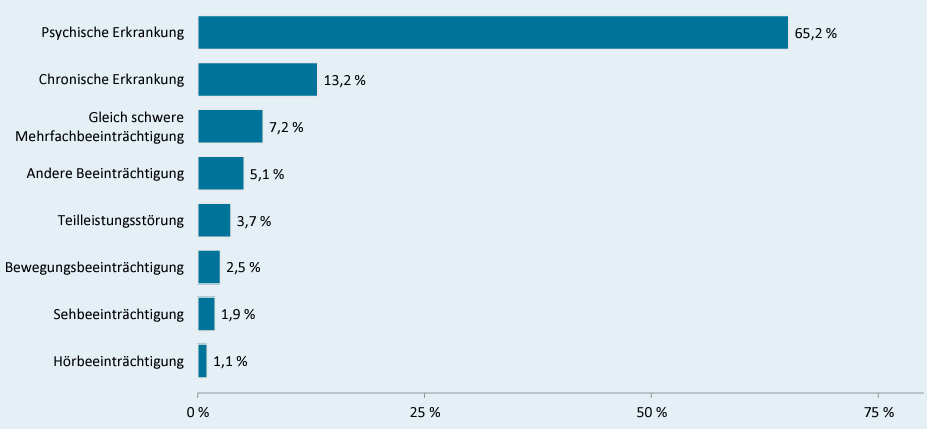

Studierende mit Behinderungen nach Art der Behinderung (in %)

Quelle: Die Studierendenbefragung in Deutschland: best 3, Studieren mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung (2021), S. 22.

♦ Die meisten leiden unter psychischen Erkrankungen, und etwa 13% haben chronische Krankheiten.

• Studie zur Diskriminierung an der RUB

Studienbeeinträchtigende Beeinträchtigung

Quelle: Studie zu Diskriminierungserfahrungen von Studierenden an der RUB (2023), S. 6.

♦ Laut der Studie von 2023 gaben 13% der Studierenden an der RUB an, eine studienbeeinträchtigende Beeinträchtigung zu haben.

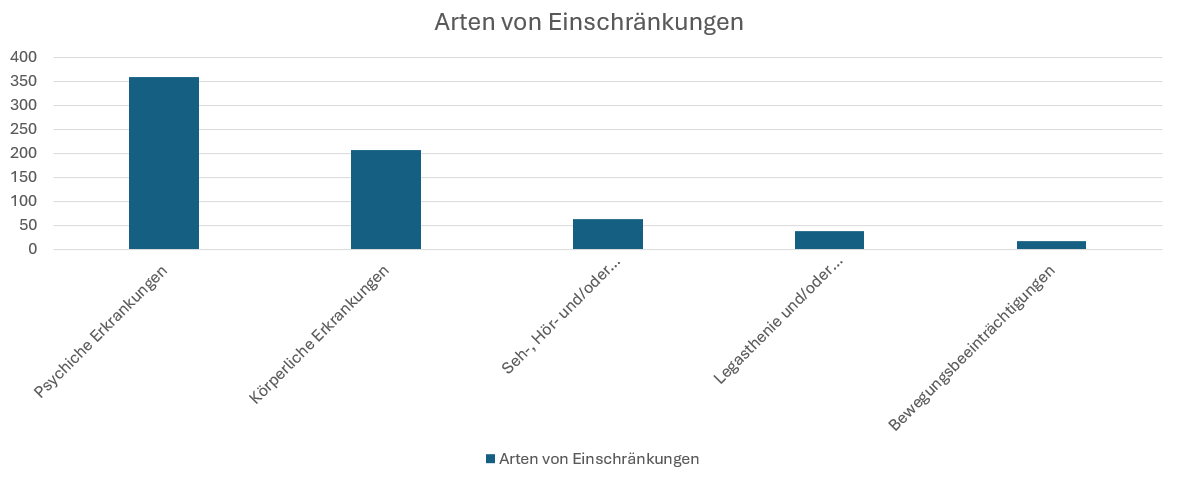

Arten von Einschränkungen

Quelle: Studie zu Diskriminierungserfahrungen von Studierenden an der RUB (2023), S. 6.

♦ 0,53% der Studierenden litten unter psychischen

Störungen, 0,3% unter chronischen körperlichen Erkrankungen, 63%

unter Seh-, Hör- und/oder Sprachbeeinträchtigungen, 0,05% unter

Legasthenie und/oder Dyskalkulie und 0,02% unter

Bewegungseinschränkungen.

♦ Studie: Alves et al. (2023). Studie zu

Diskriminierungserfahrungen von Studierenden an der

Ruhr-Universität Bochum. RUB. Link:

❖ Übereinkommen der UN über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

☛ Hintergrund

Ziel des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) ist es, die volle und gleiche Ausübung aller Menschenrechte und grundlegenden Freiheiten für alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und sicherzustellen und den Respekt vor ihrer inhärenten Würde zu fördern.

☛ Relevante Gesetze:

➢ Art. 1 Ziele (Definition von Personen mit Behinderungen):

Personen mit Behinderungen sind diejenigen, die langfristige körperliche, geistige, intellektuelle oder sensorische Beeinträchtigungen haben, die, im Zusammenspiel mit verschiedenen Barrieren, ihre volle und effektive Teilnahme an der Gesellschaft auf gleicher Grundlage mit anderen behindern können.

➢ Art. 4 Allgemeine Verpflichtungen (Umsetzung der Inklusion für Menschen mit Behinderungen):

1. In Bezug auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, Maßnahmen bis zum Maximum der verfügbaren Ressourcen zu ergreifen und, wo notwendig, im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, mit dem Ziel, die vollständige Verwirklichung dieser Rechte schrittweise zu erreichen, unbeschadet der Verpflichtungen, die in diesem Übereinkommen enthalten sind und gemäß dem internationalen Recht sofort anwendbar sind.

➢ Art. 9 Barrierefreiheit (Verpflichtung des Staates, einschließlich anderer staatlicher Institutionen wie Universitäten, öffentlichen Zugang zu gewähren):

1. Um Menschen mit Behinderungen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen und eine vollständige Teilnahme an allen Lebensbereichen zu gewährleisten, ergreifen die Vertragsstaaten angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen auf gleicher Basis mit anderen Zugang zur physischen Umwelt, zum Transport, zu Informationen und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Dienstleistungen haben, die der Öffentlichkeit zugänglich oder für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten. Diese Maßnahmen, zu denen auch die Identifizierung und Beseitigung von Hindernissen und Barrieren für die Barrierefreiheit gehören, gelten unter anderem für:

- Gebäude, Straßen, Verkehrsmittel und andere Innen- und Außenanlagen, einschließlich Schulen, Wohnhäuser, medizinische Einrichtungen und Arbeitsplätze;

- Informationen, Kommunikation und andere Dienstleistungen, einschließlich elektronischer Dienstleistungen und Notfalldienste.

❖ Relevante Gesetze des SGB IX

☛ Hintergrund

Das Ziel des Neunten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB IX) ist die Förderung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Es bietet einen rechtlichen Rahmen, der darauf abzielt, Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und Diskriminierung zu verringern. Zusammengefasst hat das SGB IX das Ziel, Bedingungen zu schaffen, die es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzunehmen.

☛ Relevante Gesetze:

➢ § 2 Definitionen (Definition von Menschen mit Behinderungen und schwerbehinderten Menschen):

-

Menschen mit Behinderungen sind Personen, die körperliche,

geistige, intellektuelle oder sensorische Beeinträchtigungen

haben, die in Wechselwirkung mit sozialen und umweltbedingten

Barrieren ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft

voraussichtlich länger als sechs Monate hindern. Eine

Beeinträchtigung im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn der

körperliche oder geistige Zustand von dem für das Alter der

Person typischen Zustand abweicht. Personen gelten als von

einer Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach

Satz 1 zu erwarten ist.

-

Personen gelten gemäß Teil 3 als schwerbehindert, wenn sie

einen Grad der Behinderung von mindestens 50 haben und ihren

Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Arbeitsplatz innerhalb

der Zuständigkeit dieses Gesetzbuches gemäß § 156 haben.

-

Personen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50,

aber mindestens 30, die die anderen Anforderungen des Absatzes

2 erfüllen, gelten als schwerbehindert, wenn sie aufgrund

ihrer Behinderung eine geeignete Beschäftigung im Sinne von §

156 nicht erlangen oder behalten können, ohne als

gleichgestellt (gleichgestellte behinderte Menschen) zu

gelten.

➢ § 166 Inklusionsvereinbarung (Inklusionsbeauftragte):

-

Arbeitgeber schließen mit der Schwerbehindertenvertretung und

den in § 176 genannten Vertretern im Zusammenwirken mit dem

Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers (§ 181) eine

verbindliche Inklusionsvereinbarung ab. Auf Wunsch der

Schwerbehindertenvertretung sind die in § 176 genannten

Vertreter an den Verhandlungen über die Vereinbarung zu

beteiligen.

Existiert keine Schwerbehindertenvertretung, haben die in § 176 genannten Interessenvertreter das Recht, dieses Verfahren einzuleiten. Der Arbeitgeber oder die Schwerbehindertenvertretung können das Integrationsamt zu den Verhandlungen über die Inklusionsvereinbarung einladen.

Das Integrationsamt ist insbesondere bestrebt, abweichende Auffassungen zu klären. Die Vereinbarung wird der Agentur für Arbeit und dem für den Standort des Arbeitgebers zuständigen Integrationsamt zugeleitet.

➢ § 181 Inklusionsbeauftragte des Arbeitgebers (Inklusionsbeauftragte):

Der Arbeitgeber bestellt einen Inklusionsbeauftragten, der ihn in Belangen schwerbehinderter Menschen vertritt; bei Bedarf können auch mehrere Inklusionsbeauftragte bestellt werden. Der Inklusionsbeauftragte soll nach Möglichkeit selbst schwerbehindert sein. Der Inklusionsbeauftragte achtet darauf, dass der Arbeitgeber seinen Pflichten, insbesondere gegenüber schwerbehinderten Menschen, nachkommt.

❖ Inklusionsstrategie für Studium und Lehre - Ruhr-Universität Bochum: Vielfalt leben - Inklusion gemeinsam erreichen

☛ Hintergrund

Die Ruhr-Universität Bochum besteht aus Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Eine inklusive Universität ist für sie nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch ein wesentlicher Teil ihrer Identität. Zu diesem Zweck hat die Universität das Dokument Inklusionsstrategie für Studium und Lehre entwickelt, um darzulegen, wie diese Strategie in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll.

☛ Was sind die Ziele der Inklusionsstrategie ?

Die Inklusionsstrategie der RUB verfolgt mehrere Ziele (RUB, 2023, S. 1):

- Förderung von Inklusion und Barrierefreiheit in der Lehre.

- Umsetzung von Nachteilsausgleichsmaßnahmen bei Prüfungen

- Ausweitung der Informationen und konkreten Empfehlungen für inklusives Handeln

- Barrierefreie Hochschulkommunikation konsequent etablieren und Informationsverfügbarkeit verbessern

☛ Handlungsfelder: Student Journey - Inklusive Betreuung Im Studium

Der Student/in Journey-Ansatz der RUB betrachtet das gesamte Studium aus der Perspektive von Studierenden mit Beeinträchtigung. Ziel ist es, Barrieren auf allen Stufen des Studienverlaufs abzubauen und Inklusion aktiv zu fördern.

-

Orientierungs- und Entscheidungsphase für das

Studienfach

Studieninteressierte mit Beeinträchtigungen benötigen

frühzeitigen Zugang zu barrierefreien Informationen über

Studiengänge, Bewerbungsverfahren und

Unterstützungsangebote. Die RUB engagiert sich deshalb für

die Bereitstellung von Informationen zu barrierefreiem

Wohnen und infrastrukturellen Unterstützungsangeboten.

-

Bewerbungs- und Immatrikulationsphase

Durch die inklusive Überarbeitung von Online-Formularen

werden barrierefreie Bewerbungsprozesse sichergestellt.

Zudem werden Studierende frühzeitig über Möglichkeiten

informiert, einen Nachteilsausgleich zu beantragen.

-

Studienstart und Einführungswochen

In den Einführungswochen werden Studierende gezielt auf

Beratungsangebote wie das

BZI (Beratungsstelle zur Inklusion von

Studierenden mit Behinderung) oder

KoBaP (Kontaktstelle für barrierefreie

Prüfungen). Auch Einführungs- und Vorbereitungskurse sind

barrierefrei gestaltet.

-

Studienverlauf (Lehre und Prüfungen)

Lehrende werden geschult und für barrierefreie Lehrmethoden

sensibilisiert, um die Entwicklung inklusiver Lehrformate zu

ermöglichen. Die KoBaP unterstützt die

Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen bei Prüfungen. Auch

Lehrmaterialien und digitale Plattformen werden barrierefrei

gestaltet.

- Übergangsphasen (z. B. Masterstudiengänge, Berufseinstieg) Integrierte Beratungsangebote unterstützen Studierende beim Übergang in den Beruf oder ins weiterführende Studium. Maßnahmen zur Erleichterung von Auslandspraktika oder Tätigkeiten als studentische Hilfskraft werden verstärkt gefördert.

☛ Welche Maßnahmen werden zur Umsetzung der Inklusionsstrategie ergriffen?

Neben der Inklusionsstrategie für Studium und Lehre, das Dokument Ausgewählte Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusionsstrategie (Projektphase 2) ist ebenfalls verfügbar.

☛ Umsetzung der Inklusionsstrategie durch den Runden Tisch Inklusion

Ein “Runder Tisch zur Inklusion” befasst sich künftig

neben den Studienbedingungen auch mit Belangen der Beschäftigten

und Auszubildenden. Das Gremium ergänzt die universitäre

Diversity-Kommission und bietet ein Forum für partizipative

Diskussionen über Herausforderungen bei der Umsetzung von

Inklusion.

Die daraus resultierenden Ideen und Vorschläge werden an

die entsprechenden Gremien und Leitungsgremien weitergeleitet.

Besonders wertvoll ist die Diskussion von Projektideen aus der

Hochschulgemeinschaft, da sie Möglichkeiten bietet, innovative

Konzepte zu entwickeln und langfristige Veränderungsprozesse

anzustoßen.

❯ Wer engagiert sich beim Runden Tisch Inklusion?

-

Servicestellen Inklusion gibt Input zu den

spezifischen Angeboten und Strukturen der RUB und steht der

Projektleitung als professioneller Ansprechpartner zur

Seite.

-

Beratungszentrum zur Inklusion von Studierenden mit

Behinderung (BZI)

dient als Anlaufstelle für Studierende mit Behinderung.

-

Kontaktstelle für barrierefreie Prüfungen (KoBaP)

ist für die Umsetzung von Nachteilsausgleichsmaßnahmen

zuständig.

-

Inklusionsmultiplikatoren (IMUs) sind

Fakultätsvertreter, die den Austausch und die Zusammenarbeit

fördern.

-

Universitäre Diversity-Kommission (UKD)

fungiert als Beratungsgremium für Diversity-bezogene Fragen.

-

IT Services sorgt für digitale

Barrierefreiheit für Studierende mit Behinderung und

fungiert als Anlaufstelle für inklusive Leihgeräte im

Studium.

-

Studierendenvertretung Nehmen Sie am Runden

Tisch Inklusion teil, um die Perspektive der

Studierendenschaft darzulegen.

- Vertreter der Verwaltung für Lehre und Forschung sind für die Koordinierung der Maßnahmen verantwortlich.